猫はネズミを追いかけまわしているイメージがありませんか?

実際に猫はネズミを捕まえますが、そのネズミはどこからつれてきたのか心配ですよね。

ネズミは汚い場所にいるイメージなので、猫の健康に悪影響を及ぼさないかと不安になりませんか?

今回は猫がネズミを食べることで起きうる問題について解説していきます。

愛猫を感染症などから守るための大切なポイントです!

さらに、猫がネズミを食べることで人間にも悪影響が出るおそれもあります。

その点についても解説していきます。

猫がネズミを食べると感染症のリスクがある

みなさんの頭の中にも、なんとなく猫がネズミを食べるというイメージはありますよね。

猫がネズミを食べることで実際に何か影響があるのでしょうか?

残念ながら問題はあります。

ネズミはさまざまな寄生虫や病原菌を持っていることがあるため、そのネズミを食べることで寄生虫や病原菌が猫にも移ってしまう危険性があるのです。

では、実際にかかる可能性がある感染症について解説していきます。

猫がかかる可能性がある感染症

猫条虫

瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)に感染している猫の便に含まれている卵をネズミが食べることで、ネズミの体内で卵が孵化します。

そのネズミを猫が捕食することで、猫の小腸に寄生し感染が広がります。

感染しても症状が顕著にあらわれることは少ないですが、猫が寄生虫をかゆがり、おしりをむずむずさせることがあります。

多数寄生されると、嘔吐や下痢、食欲不振などもあらわれます。

参考:みんなのどうぶつ病気大百科|猫の条虫症 <猫>(最終閲覧日:2024年5月1日)

トキソプラズマ症

ネズミに限らず、生肉などでも感染のおそれがある感染症です。

猫条虫と同じように猫の便をネズミが食べて媒介し、そのネズミを猫が食べることで感染します。

猫がトキソプラズマに感染しても目立った症状は出ません。

しかし、発熱やリンパ節の腫れ、下痢などを起こすことがあります。

参考:あいむ動物病院西船橋|猫トキソプラズマ症(最終閲覧日:2024年5月1日)

ネズミで食中毒になる猫もいる

猫がネズミを食べることで起こるのは感染症だけではありません。

食中毒になってしまうおそれもあります。

猫は食中毒になると、ぐったりしたような姿勢を取り、食欲不振や激しい嘔吐、下痢を起こします。

もし猫がネズミを食べてしまった場合には、早急に病院を受診することをおすすめします。

※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 交通費、お客様都合でのキャンセル料は別途発生する場合があります。

感染症はネズミを食べた猫から人に感染することもある

ご紹介した病気は猫を介して人間に感染することもあります。

猫にはあまり影響がない感染症でも、人間がかかると重大な症状に陥ってしまうおそれもあります。

トキソプラズマ症

先ほどご紹介した感染症です。

人間にも感染し、生涯にわたって体内に残ってしまいますが、通常の免疫力があれば症状はほとんど出ません。

しかし妊婦の方は要注意です。

妊娠中、トキソプラズマ症に感染した猫から初めて感染した場合、胎児に影響を与えてしまうケースがあります。

それによって流産や死産、中枢神経障害などによる視力障害を引き起こしてしまうおそれもあります。

妊娠前から感染していた場合、トキソプラズマの抗体があるので胎児に影響はありません。

そのため、今後子供をつくる予定があれば検査を受けるとよいでしょう。

参考:日本動物医療センター|猫と妊婦さんの重要な感染症~トキソプラズマ症~(最終閲覧日:2024年5月1日)

エキノコックス症

こちらも感染したネズミを猫が食べることで起こる感染症です。

エキノコックスに感染した猫の便に含まれる卵が、何らかの形で人間の口に入ることで感染します。

この感染症にかかった猫は下痢などを起こしますが、それ以外の症状はありません。

しかし、人間は症状が重症化してしまうこともあります。

人間がエキノコックスに感染した場合、数年~十数年といった長い潜伏期間があります。

その後、腹痛、嘔吐、食欲不振などを起こし、最悪の場合死に至ります。

エキノコックスは早期発見によって被害の拡大を防げます。

しかし潜伏期間が長く、早期発見が難しいこともあるため、かからないことが一番です。

参考:厚生労働省検疫所「FORTH」|エキノコックス症について (ファクトシート)(最終閲覧日:2024年5月1日)

猫とのスキンシップに注意する

このような感染症を予防するには、スキンシップを取る際に気を付けることが大切です。

猫のトイレの掃除をしたあとの手洗いの徹底、粘膜での感染を防ぐためにキスや口でエサをあげることを避けるなどの対策が考えられます。

また、噛まれたりひっかかれた場合は水で流すだけではなく、しっかりとした消毒などを徹底してください。

とても大切な猫ですが、飼い主が感染して弱ってしまっては猫も悲しんでしまうはずなのでしっかりと気を付けましょう。

※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 交通費、お客様都合でのキャンセル料は別途発生する場合があります。

猫がネズミを食べる可能性

「うちの猫はもともと野良猫じゃないし、室内飼いでエサも毎日食べてるからネズミなんて食べない!」と安心していませんか?

その油断が危険な状況を引き起こしてしまう可能性もあります。

室内飼いでもネズミを食べる

室内飼いでエサを毎日あげていても猫はネズミを食べます。

そもそも、猫がネズミを捕獲するという行為は、お腹が空いているからおこなっている場合だけではなく、猫の本能としてもおこなっていることなのです。

また、遊びで捕獲しているケースもあります。

ネズミをおもちゃとして遊んでいる場合でも感染の可能性はあります。

放し飼い中に野生のネズミを食べることがある

放し飼いの場合にはさらに注意してください。

外には猫のおもちゃになるたくさんの獲物がいます。

もちろん、外で生活しているネズミもたくさんいます。

そのため、病原菌を持ったネズミを外で捕って食べてしまっていることもあります。

猫がネズミを持ってきた場合は飼い主も把握できますが、外で知らない間にネズミを食べている可能性もあります。

野良猫はネズミや害虫を食べていることがある

野良猫は、飼われている猫に比べて野生の本能が強いです。

また、毎日エサを与えてもらえる環境ではないため、ネズミやゴキブリなど病原菌を持っている可能性の高い生き物を食べていることもあります。

さらに、野良猫は自分で生き抜かなければならないため、人間が敵意なく触ろうとした場合でも威嚇してきたり、ひっかいたり、噛みつくこともあります。

そのため、野良猫にはむやみに触らないようにしましょう。

万が一感染症を起こしている野良猫に噛まれたりひっかかれたりすれば、人間にも感染してしまうこともあります。

愛猫がネズミを食べないようにする方法

では、実際に猫がネズミを食べないようにするにはどうすればいいのでしょうか。

その対策をまとめました。

猫がネズミを捕るのは、お腹が空いているからという理由だけではありません。

別の理由で捕っているケースもあります。

例えば、飼い主に狩りができるということをアピールしてほめてもらいたいときです。

飼い主に自分は立派な猫であるということをアピールしているのです。

また、人間のことを狩りができない種族だと思っていて、代わりに捕ってきてあげているともいわれています。

猫がネズミを捕獲するという行動には、飼い主への愛情表現も込められているのです。

そのため捕ってきたことを叱ってしまうと、なぜ叱られているのかわからず、飼い主との信頼関係を築くことをやめてしまう可能性もあります。

なので、叱るということはやめてあげてくださいね。

参考:みんなのペットライフ|猫はなぜおみやげを持ってくるの? 獲物を持ち帰る理由と対処法(最終閲覧日:2024年5月1日)

ネズミの侵入を予防する

猫の行動を制限できない以上、飼い主ができるのはネズミ対策です。

以下の方法でネズミの侵入を防いでください。

ネズミのエサになるものを片付ける

ネズミは人の食べかすなどに集まってくるので、家の掃除を日々心掛けましょう。

また、食べ残しや食材も密閉容器に入れて隠してください。

この家にはエサがないと思わせれば、ネズミは来なくなります。

ネズミの巣材になるものを片付ける

エサだけでなく、ネズミが巣の材料にするものも片付けましょう。

不要な段ボールや新聞紙など、いらないものがあれば処分して整理整頓してください。

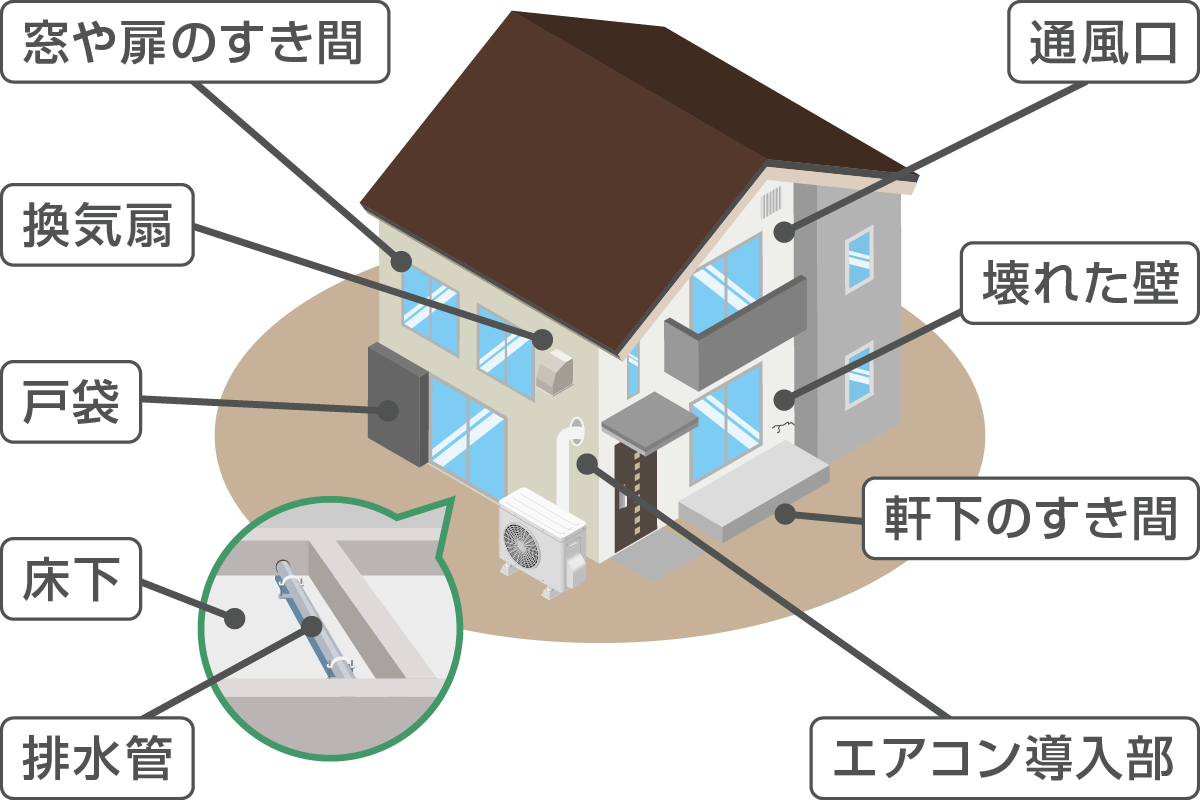

ネズミの侵入口をふさぐ

ネズミはいたるところから侵入を試みます。

そのため、侵入口をふさいでネズミを家に入れないようにしましょう。

ドアや窓は開けっ放しにしないでください。

また、屋根・壁のすき間、エアコンの配管のすき間などはパテや金網でふさぎましょう。

ネズミを駆除する

ネズミがすでに家の中に住み着いている場合は、ネズミを駆除して上記の侵入対策を施すことをおすすめします。

- 粘着シートで捕まえる

- 忌避剤や超音波・電磁波で追い払う

- 殺鼠剤やバネ罠で殺してしまう

このなかでおすすめの方法は、粘着シートでネズミを捕獲する方法です。

ネズミ駆除業者にとっても一般的な方法で、ネズミを逃さず捕まえられます。

殺鼠剤のように見えないところでネズミが死んでしまうこともないので、捕まえたあとの処分もやりやすいです。

ただし、粘着シートの使い方と選び方にはコツがあります。

詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

おすすめの粘着シートから使い方、さらに駆除後の対策までまとめて詳しく解説しています。

動物を使ったネズミ駆除のよくある質問

人によっては、猫をはじめとした動物にネズミ駆除を期待しているかもしれません。

そこでここでは、動物を使ったネズミ駆除の疑問と回答をまとめました。

犬はネズミ駆除に役立つ?

結論から言えば、犬にネズミを駆除してもらうのはおすすめしません。

犬はネズミの天敵といわれています。

実際に、ネズミ狩りのために生まれた「ラットテリア」という犬種があり、昔はネズミ駆除に活躍していたのです。

ネズミは優れた嗅覚で天敵の匂いを嗅ぎつけたり、犬の鳴き声やその姿を確認したりすることで警戒して、近づかずに逃げてしまうでしょう。

その結果、天井裏や床下などの犬がいないところに侵入することが考えられます。

また、ネズミのなかでも体が小さいハツカネズミなどはペットとして飼われていることもあり、ペット同士の犬とネズミが仲良しになるケースもあるようです。

ネズミにとって、犬に威嚇されたり攻撃されたりするといった危険がなければ、高い学習能力から天敵であっても警戒しなくなってしまうかもしれません。

犬や猫意外にもネズミの天敵はたくさんいますが、家の中のネズミ対策にはネズミ対策グッズを使うのがおすすめです。

ネズミ対策はペットにも悪影響が出る?

悪影響が出るおそれがあります。

ペットを飼っているご家庭でネズミ対策をする際は、以下の点に注意してください。

- 粘着シートやバネ罠に触れないようにする

- 殺鼠剤(毒エサ)を食べないようにする

- ペットが嫌う匂い(ハッカやミントなど)を忌避剤として使わない

- 超音波発生器はなるべく使わない

ペットを飼っているご家庭だけでなく、小さなお子さんがいるご家庭も注意してください。

まとめ

最後にこの記事の内容をまとめました。

- 猫はネズミから病気を移されるおそれがある

- 猫を通して人間も感染するおそれがある

- 飼い主にできる一番の対策はネズミ駆除

ネズミは愛猫や飼い主にまで感染症を引き起こすことがわかりました。

この感染症被害を防ぐには、猫をネズミに近づけないことが大切です。

そのためにネズミ駆除をおすすめします。

しかし、ネズミの駆除は適切に行わないとネズミを完全に駆除できないおそれもあるため、駆除を考えている場合は業者に頼んでみるという方法もあります。

業者に相談する場合は、ぜひねずみ110番にご相談ください。

ネズミを完全に駆除して愛猫を守りましょう!